Quelles sont les causes d’un anévrisme de l’aorte abdominale ?

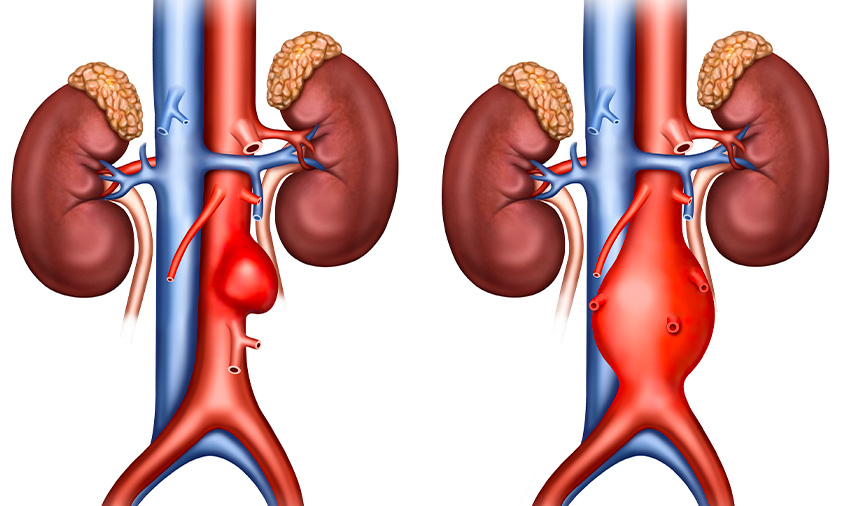

L’anévrisme de l’aorte abdominale (AAA) correspond à une dilatation localisée et progressive de la plus grande artère du corps humain au niveau de l’abdomen. Cette pathologie, souvent asymptomatique, peut évoluer discrètement jusqu’à un stade critique, où le risque de rupture devient vital. Mieux comprendre les origines de cette affection artérielle permet d’envisager une prévention ciblée et d’intervenir avant l’apparition de complications majeures.

Le vieillissement artériel : une cause majeure de l’anévrisme de l’aorte

Avec l’âge, les tissus vasculaires perdent leur élasticité naturelle. Les fibres de collagène et d’élastine, essentielles à la résistance des parois artérielles, se dégradent progressivement. Cette altération structurelle favorise une dilatation lente mais constante de l’aorte abdominale. Ainsi, le vieillissement vasculaire, souvent combiné à d’autres facteurs, constitue un terrain propice au développement d’un anévrisme, surtout après 65 ans.

L’athérosclérose : le facteur le plus fréquent dans l’apparition d’un anévrisme

L’athérosclérose désigne l’accumulation de dépôts graisseux (plaques d’athérome) sur la paroi interne des artères. Ces dépôts altèrent le flux sanguin, fragilisent l’endothélium et provoquent une inflammation chronique. Dans l’aorte abdominale, cette pression mécanique et biochimique entraîne une distension progressive de la paroi artérielle. L’athérosclérose est donc l’un des moteurs principaux du développement des anévrismes, en particulier chez les sujets souffrant de dyslipidémie ou de diabète.

L’hérédité et les antécédents familiaux : un risque accru transmis de génération en génération

Un antécédent familial d’anévrisme augmente nettement le risque d’en développer un. Certaines mutations génétiques influencent la solidité du tissu conjonctif vasculaire ou les mécanismes de réparation cellulaire. On observe ainsi une prédisposition héréditaire chez des patients jeunes sans facteur de risque apparent. Un dépistage par imagerie est souvent recommandé chez les proches au premier degré d’un patient porteur d’un AAA.

Le tabagisme : un lien avéré avec la fragilité des parois artérielles

Le tabac est un agresseur direct de la paroi artérielle. Il favorise la dégradation des fibres élastiques, stimule les processus inflammatoires et accroît le stress oxydatif vasculaire. De nombreuses études confirment un lien fort entre tabagisme actif et apparition d’anévrismes. Le risque reste élevé même après l’arrêt, mais diminue significativement au fil des années sans consommation. Chez les fumeurs, l’anévrisme est plus fréquent, plus volumineux et plus rapidement évolutif.

Hypertension artérielle et pression sur les vaisseaux : un facteur de dégradation progressive

L’hypertension chronique exerce une contrainte permanente sur les parois vasculaires. Cette surcharge mécanique accélère la détérioration des structures internes de l’artère et amplifie les microtraumatismes. Dans l’aorte abdominale, soumise à une forte pression systolique, ce stress favorise l’extension progressive de zones déjà fragiles, accélérant la formation d’un anévrisme et augmentant le risque de rupture.

Infections ou inflammations rares, mais déclenchantes

Certaines infections bactériennes ou inflammations systémiques peuvent induire la formation d’un anévrisme dit « mycotique » ou inflammatoire. Ces formes, bien que peu fréquentes, résultent de la colonisation directe de la paroi artérielle par un agent pathogène, ou d’une réponse immunitaire excessive qui affaiblit les tissus vasculaires. Elles nécessitent une prise en charge urgente et une antibiothérapie ciblée en complément d’un éventuel geste chirurgical.

Traumatismes physiques ou accidents : quand la paroi artérielle est fragilisée brutalement

Un choc violent, comme un accident de la voie publique ou une chute sévère, peut entraîner une lésion artérielle. Cette atteinte mécanique directe de la paroi peut, dans certains cas, provoquer une dilatation secondaire, évoluant vers un anévrisme. Ce phénomène est plus rare dans l’aorte abdominale que dans l’aorte thoracique, mais doit être envisagé dans les suites d’un traumatisme majeur.

Facteurs de risque secondaires : sexe masculin, origine ethnique, maladies auto-immunes

Statistiquement, les hommes sont davantage touchés que les femmes par l’anévrisme de l’aorte abdominale. Certaines populations ethniques, notamment d’origine caucasienne, semblent plus exposées. Par ailleurs, des pathologies systémiques comme le syndrome de Marfan, la maladie de Behçet ou d’autres maladies auto-immunes peuvent fragiliser les parois artérielles et constituer des terrains favorables à l’apparition d’un anévrisme.

L’anévrisme de l’aorte abdominale résulte d’un faisceau de causes, parfois combinées, qui affaiblissent la paroi artérielle et favorisent sa dilatation progressive. Identifier les facteurs de risque – modifiables ou non – permet de mieux cibler les patients à surveiller, d’agir précocement par des mesures préventives (hygiène de vie, dépistage, traitement de fond) et de réduire le risque de rupture, complication souvent dramatique. La prévention commence par la connaissance.